Una campagna di Circolo Arci Pietralata

ContattiRecupera la tua password

Inserisci il tuo indirizzo email: ti invieremo una nuova password, che potrai cambiare dopo il primo accesso.

Password inviata

Controlla la tua casella email: ti abbiamo inviato un messaggio con la tua nuova password.

Potrai modificarla una volta effettuato il login.

SALVIAMO IL PARCO DI PIETRALATA

- Raccolti € 1.545,00

- Sostenitori 34

- Scadenza 37 giorni rimanenti

- Modalità Donazione semplice Informazioni

Donazione semplice

Scegli la somma con cui vuoi sostenere il progetto e il sistema di pagamento che preferisci tra quelli disponibili. L’autore del progetto riceverà subito la tua donazione.

- Categoria Comunità & sociale

Il Progetto

VIVA IL PARCO DI PIETRALATA

Ripensare gli spazi urbani rendendoli più verdi,

sostenibili e accessibili

CHI SIAMO – Presentazione del “COORDINAMENTO SÌ AL PARCO, NO ALLO STADIO”

Il Coordinamento “Sì al Parco, NO ALLO STADIO” è una struttura informale, nata a ottobre del 2022 dalla coesione di diverse realtà sociali e semplici cittadini attivi sul territorio interessato dall’assurdo progetto dello Stadio della Roma a Pietralata.

La condivisione di esperienze e professionalità, arricchite dalle differenze e dal continuo confronto, ha consentito di creare un gruppo coeso e attento ai reali bisogni del territorio, che sono stati invece politicamente strumentalizzati per celare gli effettivi interessi di questo progetto riconducibili esclusivamente a una speculazione edilizia su terreno pubblico in favore di un privato per un futuro tornaconto politico di chi ci amministra.

Questo ci ha consentito di analizzare e verificare quanto riportato nei documenti e nei progetti presentati confrontandoli con le affermazioni propagandate dall’Amministrazione, mettendo così in evidenza le enormi incongruenze tra quanto raccontato e la realtà di quel che accadrebbe; il risultato di queste analisi e verifiche ci ha mostrato la reale faccia di questo progetto: cemento, impermeabilizzazione del suolo, distruzione di un’area verde e pubblica di 14 ettari, traffico, inquinamento acustico e dell’aria, mancato accesso alle cure di primo soccorso dell’Ospedale “Sandro Pertini”, speculazione edilizia, gentrificazione.

A questa visione distruttiva ci siamo sin da subito opposti presentando un progetto alternativo, atto a dimostrare che la qualità della vita del quadrante passa esclusivamente attraverso la salvaguardia, lo sviluppo e l’accessibilità di questo enorme spazio verde pubblico, tanto più importante in quanto nell'area "atterreranno" tutte le cubature ex SDO (edifici di Sapienza Università di Roma, nuova sede nazionale dell'Istat, Rome Technopole) e l'enorme comprensorio della Défense di FFS Sistemi Urbani.

Le nostre azioni si sono concentrate e si concentrano nel rendere accessibili e consultabili alla cittadinanza tutte le informazioni inerenti il progetto in tutte le sue varie fasi, organizzando incontri, assemblee pubbliche di analisi e confronto, oltre a visite guidate dedicate alla conoscenza dell’area del Parco, della sua biodiversità e bellezza.

Contemporaneamente abbiamo intrapreso varie azioni legali promosse dai diversi soggetti interessati (singoli cittadini e organizzazioni), supportate dal coordinamento anche attraverso raccolte fondi dedicate alle ingenti spese che sono state sin qui affrontate sia per le azioni legali sia per le due perizie asseverate che abbiamo commissionato a due dottori agronomi e forestali che hanno certificato l'esistenza dell'area boscata da noi sempre rappresentata.

La mancanza di un confronto e di un dialogo con le istituzioni, da sempre trincerate dietro la “necessità di un progetto privato per riqualificare l’area”, hanno già portato in questi anni all’istruzione di due cause promosse al Tribunale Civile di Roma e di due ricorsi promossi al Tribunale Amministrativo Regionale, con l’intento di bloccare l’iter intrapreso.

L’attuale raccolta fondi è destinata a garantire un supporto economico al nuovo ricorso al TAR del Lazio che abbiamo appena presentato per opporci alla volontà dell'amministrazione di procedere nonostante tutti i riconoscimenti alla distruzione del Parco e del bosco urbano presente al suo interno nonché alle ulteriori azioni legali che dovessero risultare necessarie nel prosieguo per la salvaguardia dell’area del Parco di Pietralata e della qualità della vita dell’intero quadrante.

Il corretto utilizzo della somma raccolta verrà garantito attraverso una apposita rendicontazione consultabile da tutti i sottoscrittori.

Invitiamo chiunque voglia sostenere la nostra battaglia per la salvaguardia del Parco di Pietralata a partecipare anche alla raccolta firme in favore del Parco promossa dal Comitato “Stadio Pietralata, no grazie” su https://www.change.org/p/salviamo-il-parco-di-pietralata-no-al-cemento?source_location=search

DA DOVE NASCE IL PARCO DI PIETRALATA O PARCO DI MONTI TIBURTINI: il progetto della “Centralità Direzionale di Pietralata”

Nella Legge 396 “Interventi per Roma, Capitale della Repubblica”, approvata nel dicembre 1990, la realizzazione del Sistema direzionale orientale e del connesso Piano di rilocalizzazione delle sedi della Pubblica amministrazione rappresentavano il primo degli obiettivi strategici individuati dallo Stato. Il testo legislativo si ispirava infatti al modello di sviluppo del Piano regolatore all’epoca vigente, che trasferiva le funzioni amministrative della capitale, localizzate nell’area centrale, in un insediamento lineare, denominato Sistema Direzionale Orientale (SDO), dotato di grandi infrastrutture viarie e mirato anche alla riqualificazione urbana del quadrante est della città.

Questo nuovo scenario di organizzazione amministrativa ha necessariamente influenzato la politica urbanistica della capitale e in particolare la pianificazione della nuova direzionalità. Il Progetto Direttore per l’attuazione dello SDO, approvato dal Consiglio Comunale di Roma nel luglio 1995, ha infatti fornito un nuovo e più realistico quadro di assetto urbanistico, anticipando una strategia di crescita urbana policentrica.

Nel nuovo Piano Regolatore di Roma, adottato nel marzo 2003, il Sistema Direzionale Orientale si è così trasformato in un sistema di centralità direzionali, più rispondente agli obiettivi di decongestionamento del centro storico e di riqualificazione della periferia; tale sistema si presentava, infatti, più accessibile dalle linee di mobilità su ferro, più integrato ai tessuti urbani consolidati e, quindi, più sostenibile sotto l’aspetto ambientale.

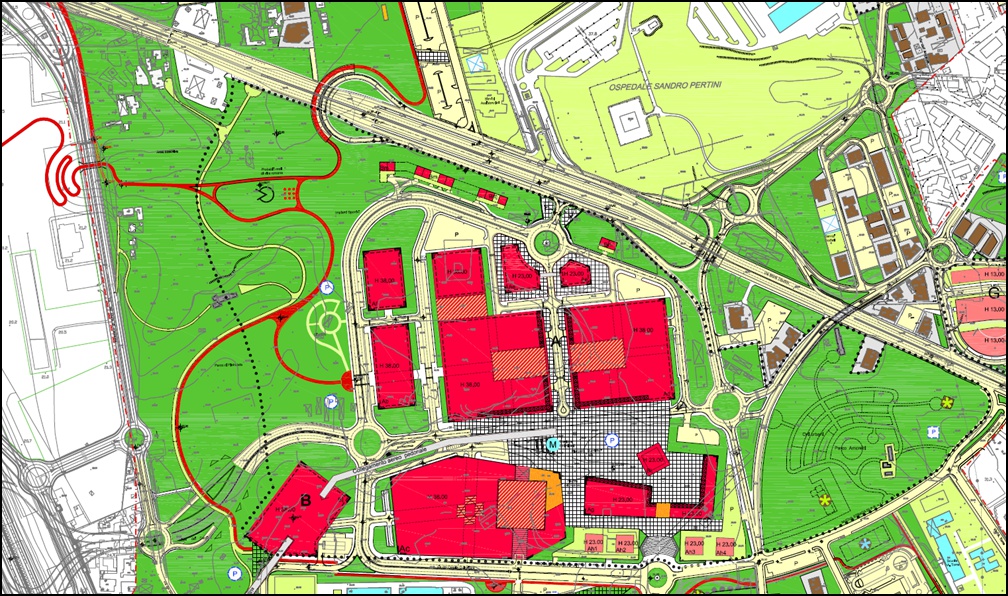

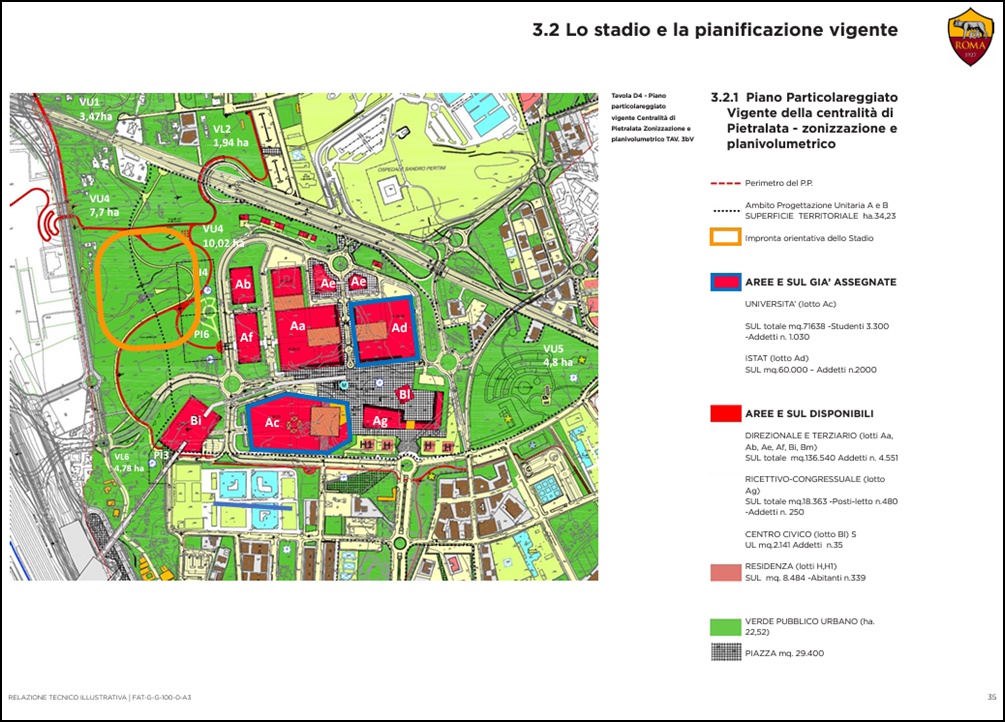

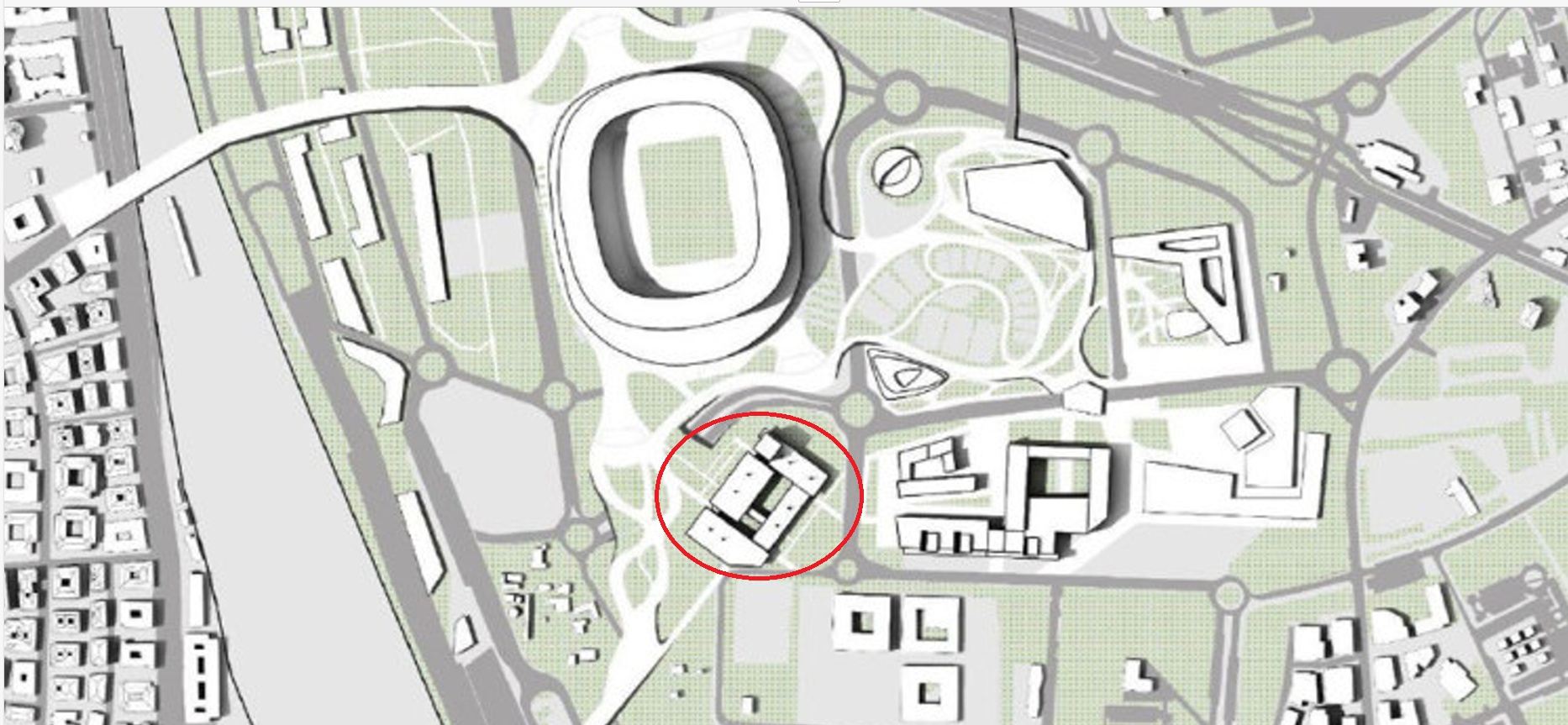

FIG.1

Sulla base del Programma pluriennale per l’attuazione dei comprensori direzionali, approvato ai sensi dell’art 8 della Legge 396/90, nell’ottobre 1994 sono state così avviate e concluse le procedure di acquisizione (esproprio) delle aree del comprensorio di Pietralata, che ospitavano borghi, case e terreni coltivati a scopi agricoli, con un impegno di spesa di circa 120 miliardi di lire, dei quali 65 a carico dello Stato; parallelamente, è stato elaborato il Piano Particolareggiato Pietralata, approvato dalla Regione Lazio nel gennaio 2001.

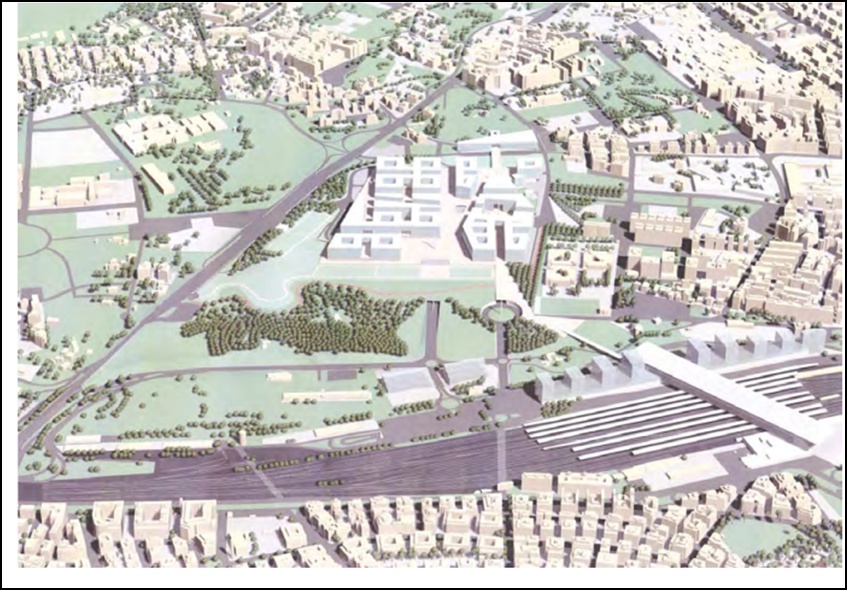

Questa operazione di riqualificazione, che interessava circa 200 ettari di territorio e insediamenti per oltre un milione di metri cubi, doveva garantire una elevata qualità architettonica dei nuovi interventi: infrastrutture, parchi, giardini, edifici pubblici, residenze, strutture terziarie, prevedendo, al contempo, la ricollocazione delle residenze e degli insediamenti produttivi espropriati.

Con la stipula dell’Accordo di programma per la riqualificazione dell’area della Stazione Tiburtina, fu contestualmente approvato il Piano di assetto per gli interventi sull’area ferroviaria della Stazione Tiburtina. Il Progetto urbano Pietralata – Tiburtina, strumento programmatico propedeutico al Piano Particolareggiato Pietralata (1996), avrebbe dovuto mettere in coerenza finalità e obiettivi del Progetto Direttore dello SDO e del Piano di assetto generale delle aree ferroviarie, proponendo lo sviluppo coordinato dei due poli direzionali Pietralata e stazione Tiburtina.

Il Piano Particolareggiato del comprensorio di Pietralata, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta 79/01, proponeva quindi una profonda riqualificazione del quartiere di Pietralata attraverso il completamento delle infrastrutture viarie, la dotazione di parcheggi e di servizi e la fondazione di un sistema di parchi urbani e locali; mentre le nuove sedi per la Pubblica amministrazione, da localizzare su oltre 230.000 mq di superfici utili, venivano concentrate intorno alla stazione Metro Quintiliani (linea B).

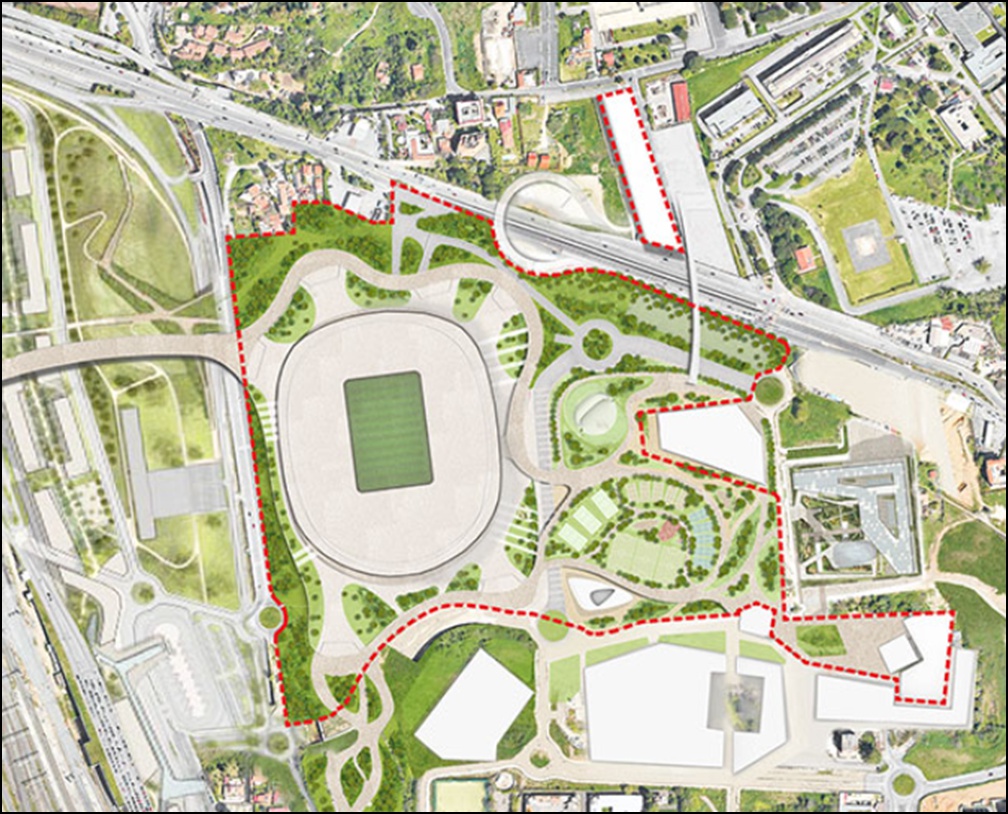

FIG.2

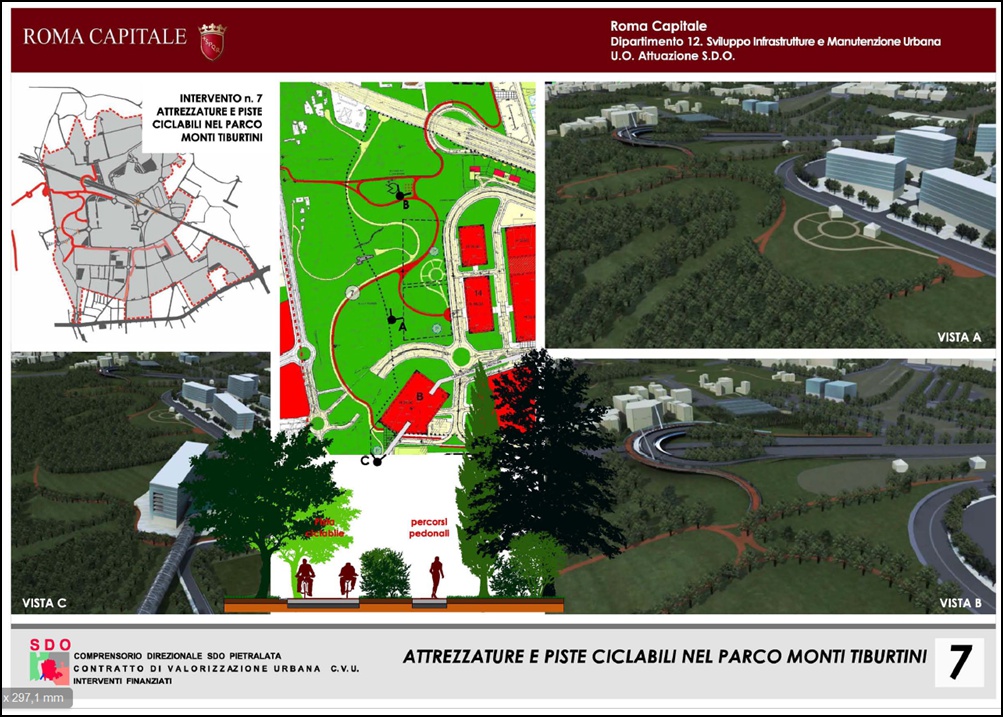

Il rapporto della nuova direzionalità con l’esistente quartiere di Pietralata doveva essere prevalentemente pedonale; era previsto che l’impatto ambientale dovesse essere mitigato da un grande parco, in parte già esistente,esteso anche all’area ferroviaria Tiburtina e collegato al parco dell’Aniene a nord e al quartiere di piazza Bologna ad est. Per dare seguito agli accordi precedentemente stipulati, nel 2013 il MIT finanziò la creazione di attrezzature e piste ciclabili previste nel Parco con una somma iniziale di € 2.086.000 che, ad oggi, tuttavia, non sono MAI STATI UTILIZZATI.

Fig.3

Fig.4

GLI ESPROPRI, L’ABBANDONO E LA CURA DEI RESIDENTI

Dai primi anni del 2000 gran parte dei terreni interessati dal progetto della Centralità Direzionale di Pietralata sono stati espropriati e, in parte, immessi nel patrimonio del Comune di Roma per dare seguito ai progetti previsti sull’area, con un’ultima modifica approvata nella variante non sostanziale del 2012.

A questi espropri per “PUBBLICA UTILITÀ” hanno purtroppo fatto seguito ben 22 anni di totale abbandono e inerzia istituzionale, rappresentazione tangibile del disinteresse della Pubblica Amministrazione soprattutto verso l’area del Parco di Pietralata (o Parco di Monti Tiburtini), considerato l’ultimo tassello da sviluppare in un progetto che doveva prima vedere completate le opere edificatorie e viarie, per poi concentrarsi in ultimo sull’area verde e sugli investimenti a questa dedicati, come i fondi per i percorsi ciclo-pedonali stanziati dal 2015 e a tutt’oggi mai spesi.

Questa inerzia e la mancata cura istituzionale hanno portato gli abitanti dei diversi borghi presenti sul territorio a prendersi cura di circa 8 dei 14 ettari del parco previsto, facendosi carico delle spese inerenti alla manutenzione degli alberi, degli spazi verdi e della pulizia dell’area.

Queste abitazioni e piccoli borghi, che ospitano un totale di circa 60 famiglie, sono parte integrante della storia dell’intera area: difatti, successivamente alla Prima guerra mondiale, molti reduci combattenti ricevettero in assegnazione dallo Stato porzioni di terra, con l’obiettivo di favorirne la bonifica e l’utilizzo agricolo/pastorale. Intorno al 1930 diverse persone si trasferirono con le proprie famiglie in abitazioni costruite dal Genio Civile all’interno dei lotti di terreno a loro assegnati e, con la crescita del numero dei componenti del nucleo familiare, le case si trasformarono in casali intorno a cui crebbero dei borghi, tutt’oggi esistenti e abitati. La cura e la manutenzione di questi appezzamenti di terreno erano quindi demandate agli assegnatari che crearono grandi lotti agricoli dove, all’occorrenza, veniva lasciato pascolare liberamente il bestiame proveniente dall’Abruzzo nel periodo della transumanza. I lotti di terreno concessi dallo Stato divennero di proprietà decorsi 15 anni dalla loro assegnazione, mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Ancora oggi alcuni di questi borghi, sopravvissuti agli espropri e agli abbattimenti, sono abitati e curati dai discendenti di quei nuclei familiari, che ne preservano la memoria storica e paesaggistica garantendone al contempo la fruibilità e la progressiva riappropriazione e lo sviluppo di una folta presenza arborea e arbustiva, ad oggi riconducibile in tutto e per tutto a quella di un “BOSCO URBANO” tutelato dall’art. 142, lett. g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: circostanza, questa, che negli ultimi mesi (dicembre 2024 e marzo 2025) è stata riconosciuta in maniera circostanziata da due dottori agronomi che hanno redatto, su commissione dei comitati, due distinte relazioni asseverate con le quali, entrambi, hanno certificato la presenza di una importante area boscata all’interno del Parco di Pietralata.

Fig.5

Fig.6

Fig.7

GLI STUDI E LE PERIZIE COMMISSIONATI DAL COORDINAMENTO

In assenza di studi sul Parco di Pietralata, la cui esistenza è stata per lungo tempo negata da un’amministrazione che per quasi un anno ha preferito non dare seguito alla formale istanza di ricognizione dell’area boscata presentata dal legale delle associazioni e dei comitati del Coordinamento “Sì al Parco, No allo Stadio”, nell’autunno 2024 il Comitato popolare “Monti di Pietralata” ha commissionato al dott. agr. Massimiliano Frattale una perizia agronomica asseverata sull’area del Parco.

Lo studio del dott. Frattale, sostenuto da analisi effettuate in situ e dalla recensione dei dati storici cartografici con un’indagine sulle ortofoto (nel range temporale 2001-2024), ha rilevato la conoscenza, già da parte dell’équipe di Sandro Pignatti, Professore ordinario di Ecologia all'Università di Roma “La Sapienza” e professore emerito dal 2000,della presenza puntuale di bosco nell’area del Parco di Pietralata, nonché di un mosaico vegetazionale appartenente al c.d. Populetum – Salicetum in prevalenza e di boscaglie a Laurus nobilis L. tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat, già riscontrate in una relazione vegetazionale corredata di rilievi fitosocioligici redatta nel febbraio 2024 da un’équipe di botanici di Sapienza Università di Roma.

Successivamente, a marzo 2025, il Comitato popolare “Monti di Pietralata” ha promosso un ulteriore studio urbanistico-agronomico dell’area, effettuato dal dott. agr. Corrado Falcetta che ha confermato tutti i dati contenuti nella precedente perizia asseverata integrandoli in una valutazione più ampia sul contributo ecosistemico del bosco urbano di Pietralata: «un sistema vivente complesso e permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi», senza tralasciare il significativo profilo paesaggistico («tale vegetazione spontanea costituisce un elemento proprio e tendenzialmente stabile, originariamente caratteristico del paesaggio»: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462).

Tali vincoli ambientali, conclude Falcetta, «sono inderogabili e dunque non sono cedevoli, neppure rispetto a quei provvedimenti amministrativi che, nel perseguire interessi pubblici di vario tipo, potrebbero entrare in conflitto con i medesimi».

Tutta la documentazione citata è disponibile su: https://drive.google.com/file/d/1VHiDOem_FVTHwSvSdM0ShR9RVdAVEqfS/view?usp=sharing

L’importanza ecosistemica del bosco urbano di Pietralata appare del tutto insostituibile per l’intero quadrante non appena si consideri – oltre alle carenze pregresse di spazi naturali (ampiamente note da tempo: basti pensare che il Progetto Direttore dello SDO già nel 1995 definiva «irrinunciabile» la destinazione a parco pubblico dell’area oggi minacciata di totale distruzione per consentire la costruzione di un colossale progetto privato) – l’entità della somma delle cubature di tutti gli edifici i cui progetti sono già stati approvatati e che dunque saranno costruiti in terreni circostanti il Parco di Pietralata:

- Défense di FFS Sistemi Urbani: 187.243 mq

- Nuova sede nazionale dell’Istat: 60.000 mq

- Rome Technopole: 60.000 mq

- Nuove sedi di Sapienza Università di Roma: 70.000 mq

- Stadio AS Roma: 80.000 mq

Con l’eventuale stadio dell’AS Roma si arriverebbe a 1,4 milioni di metri cubi di cemento che andrebbero a sommarsi alla già intensiva edificazione del quartiere privandolo dell’ultima area verde ancora r-esistente: il Parco di Pietralata.

I rendering dei progetti qui riprodotti consentono di rendersi conto dell’impatto notevolissimo che i grattacieli e gli altri edifici approvati avranno su tutta la vita del quadrante (carico urbanistico, accesso ai servizi, congestione del traffico, inquinamento, anche acustico, ecc.).

In tale contesto è sin troppo evidente che la cittadinanza del nostro quartiere e l’utenza dell’ospedale “Pertini” (un hub – lo ricordiamo – non solo per il quadrante est della città ma anche per tanti comuni dell’area metropolitana) ha bisogno non di «sensazioni del verde» né di «cornici verdi», bensì dell’istituzione a Parco di quell’importante area verde già esistente, unico presidio, grazie ai suoi benefici ecosistemici, di mitigazione delle isole di calore urbano e di run-off in caso di alluvioni.

L'ITER DEL PROGETTO AS ROMA A PIETRALATA

Il 3 ottobre 2022 la AS Roma S.p.A. ha presentato a Roma Capitale, in qualità di soggetto proponente, uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in project financing di un nuovo stadio di calcio da 62.000 spettatori, campi da calcio/padel, un anfiteatro e diverse centinaia di parcheggi a raso o interrati: il tutto disposto su 21 ettari.

La nuova “variante”, con cui il Comune di Roma intende modificare la destinazione d’uso dell’area, prevede l’utilizzo di 48.000 mq destinati alla costruzione del Ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura e altre strutture pubbliche (ISPRA, ENEA, ecc.), che verrebbero portati a 52.000 per creare l’area di superficie della nuova struttura Stadio, la quale andrebbe a cementificare completamente i 14 ettari di area verde e pubblica. Nel maldestro tentativo di giustificare agli occhi dell’opinione pubblica questa operazione, diverse personalità politiche hanno più volte descritto l’area del Parco di Pietralata come degradata, abbandonata, piena di discariche abusive, individuando nell’intervento di un soggetto privato l’unica soluzione percorribile per la riqualificazione e il completamento delle opere pubbliche mai effettuate.

L’operazione è in realtà una mera attività di speculazione politica ancorché edilizia, che porterebbe alla totale paralisi di diversi quadranti limitrofi all’area dello Stadio con il rischio di causare un impedimento all’accesso sicuro alle cure sanitarie dell’Ospedale “Sandro Pertini”, posto a circa 500m di distanza in linea d’aria dall’eventuale zona Stadio.

Come abbiamo evidenziato sopra, nell’area individuata sono diverse le costruzioni pubbliche previste e in fase di completamento o inizio lavori, capaci di rilanciare la qualità della vita dell’intero quadrante. I tempi di realizzazione sono i seguenti:

- Campus Universitario e Studentato de “La Sapienza” (quasi completato)

- Sede nazionale dell’ISTAT (in fase di presentazione il progetto attuativo)

- Sede del Rome Technopole (finanziato con fondi PNRR e quindi pronto, almeno parzialmente, entro la fine del 2026: fig. 9)

- Facoltà di Ingegneria de “La Sapienza” (definite le indagini archeologiche, si attende solo il progetto definitivo)

- Défense FFS (due grattacieli e altre strutture costruite a ridosso della linea ferroviaria: fig. 8)

- F555 Pietralata (housing sociale per la costruzione di 555 alloggi)

Tutte queste edificazioni, previste dal progetto della Centralità Direzionale di Pietralata e dal Progetto S.D.O. Pietralata, garantiscono, grazie alla destinazione di milioni di euro di fondi pubblici (in parte già stanziati e in attesa di essere spesi), un totale riassetto dell’area grazie alla creazione di nuovi servizi, viabilità, piste ciclabili, piazze e aree di intrattenimento culturale.

È previsto quindi un aumento della densità abitativa e lavorativa nell’area con flussi di circa 55.000 persone che quotidianamente andranno ad aggiungersi alle persone che già vivono e lavorano a Pietralata, impattando sulla viabilità, il trasporto e la facilità di accesso al pronto soccorso del “Pertini”.

FIG. 8

FIG. 9

COSA CAMBIEREBBE CON IL PROGETTO STADIO?

Fig.10

Fig.11

L’area di sedime dello stadio, denominato sul progetto PARCO DELLO STADIO, comprensiva del patio (area di massima sicurezza) e dei percorsi pedonali, andrebbe a cementificare e a impermeabilizzare quasi totalmente i 14 ha del Parco di Pietralata, senza reintegrare in alcun modo il verde previsto, che verrebbe così ridotto a poche centinaia di metri quadrati di aiuole poste ai bordi dei percorsi pedonali; al contempo, l’area in cui inizialmente era prevista l’edificazione del Ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura, denominata nel progetto PARCO CENTRALE, verrebbe utilizzata per la creazione di campi da padel o calcetto con la costruzione di un anfiteatro.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE

A seguito di un’attenta analisi della documentazione prodotta da AS Roma nella conferenza di servizi preliminare e dei pareri resi da 29 Enti a chiusura della stessa, sono emerse molteplici problematiche che sono state racchiuse dal Coordinamento in un contro-dossier di 100 pagine, che è stato consegnato al Comune di Roma a conclusione del Dibattito Pubblico (30 ottobre 2023) ed è consultabile cliccando sul seguente link: https://drive.google.com/file/d/1dxGob2L22Rq5NsJbBAbu67Oap9xpcrqD/view?usp=sharing

LA NOSTRA VISIONE DEL PARCO DI PIETRALATA – il progetto di tesi Master “PIETRALATA S’È ALLAGATA” presentato all’Università degli Studi di Firenze

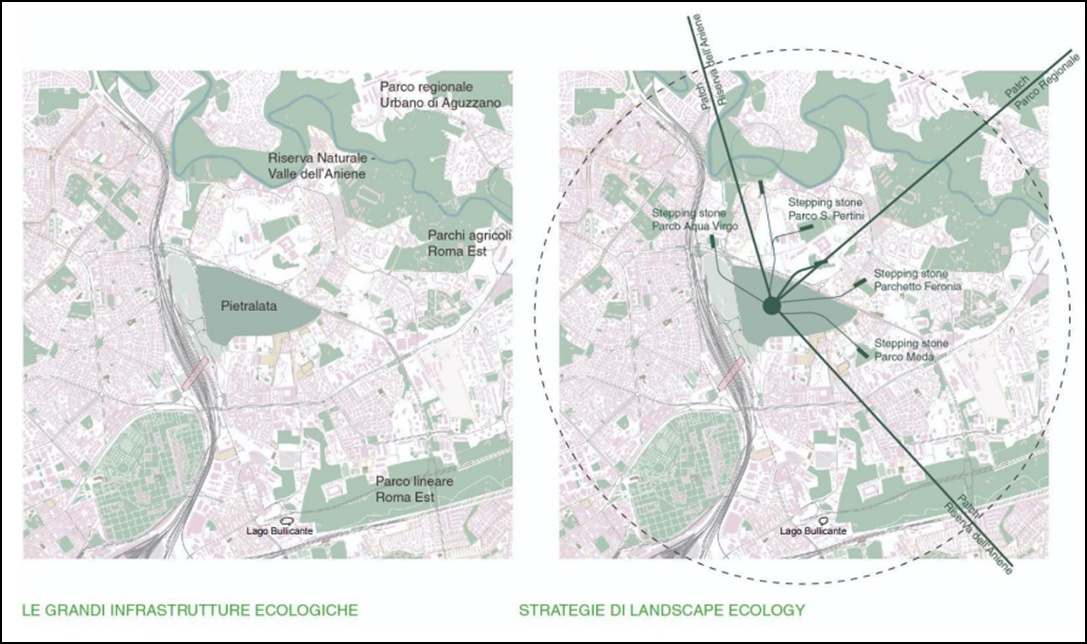

La proposta progettuale recepisce la destinazione d’uso dell’area a verde pubblico, come previsto dal Piano Particolareggiato, e concepisce un’infrastruttura verde – in parte già esistente – che sia in grado di rispondere all’esigenza di spazi outdoor e di aggregazione della comunità residente, e dispensi servizi ecosistemici per l’intero quadrante. Infatti, per le sue caratteristiche paesaggistiche e geo-morfologiche tale infrastruttura verde risulta fondamentale per la gestione dei fattori di rischio ambientale: mitigazione ondate di calore; assorbimento inquinanti (biossido di azoto, metalli pesanti e idrocarburi); contenimento dei fenomeni di ruscellamento e alluvione, al contempo approvvigionamento delle falde sotterranee, con conseguente riduzione della congestione della rete fognaria ecc.

Il bosco urbano presente sull’area costituisce un habitat di interesse, tutelato dalla Direttiva 92/43/CEE, e un presidio di biodiversità in un contesto fortemente urbanizzato. La collocazione dell’area del Parco risulta strategica per la ricucitura ecologica con la Valle dell’Aniene (poco più a nord): la previsione di un ambiente mediamente umido al suo interno costituirebbe un elemento chiave a supporto delle specie migratorie che frequentano la Valle. Inoltre, date le numerose presenze e testimonianze di rilevanza storica, archeologica, naturalistica e letteraria, nello studio preliminare per il Parco vengono individuati punti d’osservazione, d’interesse e percorsi tematici da sviluppare successivamente con i cittadini residenti, al fine di garantirne un’adeguata narrazione.

Fig.12

L’area rientra nel contesto urbanistico dell’ex-SDO di Pietralata, in particolare l’area destinata dal Piano Particolareggiato a Parco Urbano di 14ha e le zone limitrofe a destinazione direzionale e terziario (oggi decaduta), nuova sede Istat e Rome Technopole. Queste ultime due, aventi già destinazione d’uso, sono state integrate per coerenza progettuale come aree verdi a uso pubblico. Tuttavia, il parziale mantenimento a verde (con annesse funzioni) delle aree interessate dal progetto non risulterebbe incompatibile con la realizzazione dei due poli, che ne gioverebbero in termini di funzioni ecologiche e apporti alla comunità.

Un'ipotesi di variante progettuale da sviluppare riguarda l'area centrale, quella prevista dall'ex-SDO a uso direzionale. L'area, infatti, data la vicinanza all'Ospedale “Sandro Pertini”, si presta alla ricezione di nuove strutture ospedaliere o di ricerca; tale destinazione risulterebbe del tutto compatibile con la convivenza di aree verdi ospitanti giardini terapeutici, percorsi fisioterapici e di riabilitazione all'aperto, offrendo così un'opportunità unica per la progettazione delle nuove strutture ospedaliere secondo le nuove Politiche di Sostenibilità Ambientale e d'ingegneria sanitaria a emissioni zero.

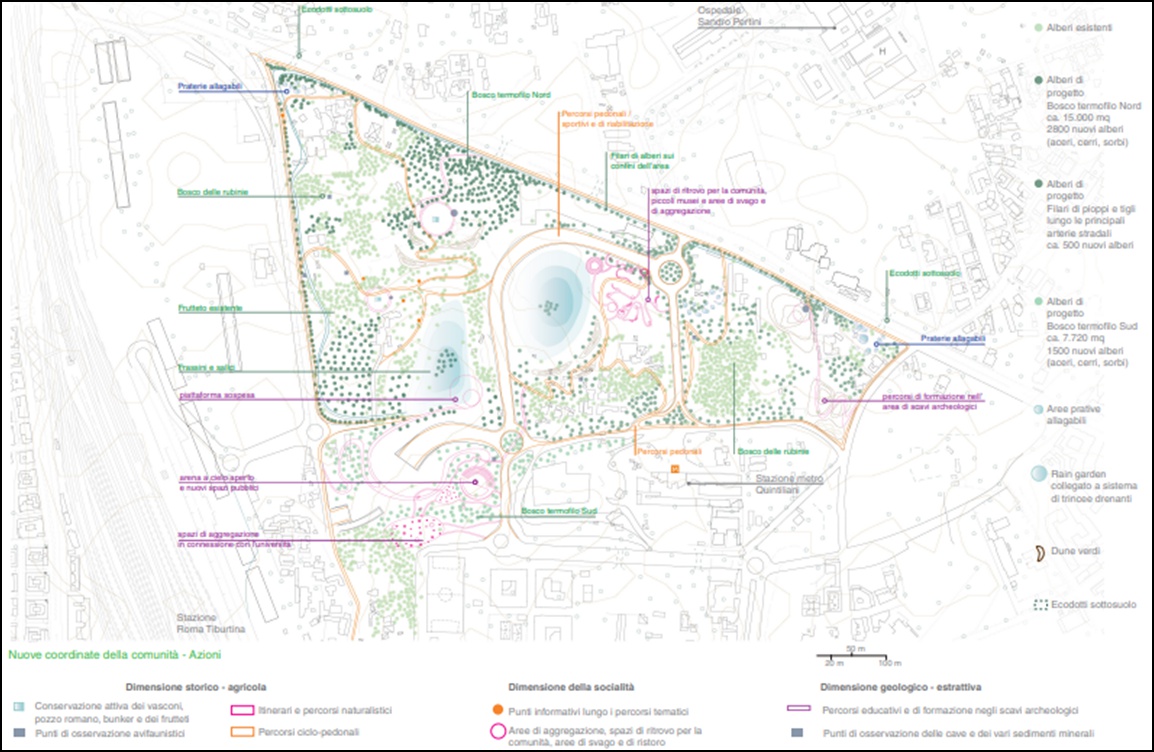

La definizione delle varie aree e della loro previsione e indicazione di massima, deriva dagli obiettivi sociali e naturalistici alla base della genesi del progetto. Dal punto di vista naturalistico, le azioni principali seguono le linee guida delle Nature-Based Solutions, in particolare:

- mantenimento delle aree fondamentali;

- inserimento di elementi di rain gardens;

- creazione di aree prative allagabili;

- interventi di riforestazione.

Fig.13

Area Centro – Ovest. Previsione di filari di nuove alberature su tutto il profilo esterno dell’area di intervento, corredate di nuovi percorsi ciclo-pedonali che definiscono una zona cuscinetto verso le principali arterie di comunicazione esistenti. Zone a Nord destinate a praterie allagabili, con innesto di nuovi percorsi pedonali e turistici, prevedendo il mantenimento delle volumetrie costruite attuali. Ampliamento del bosco e dei frutteti esistenti, in modo da valorizzare il potenziale estetico e produttivo dell’area, all’interno delle quali vengono ricompresi i cosiddetti “vasconi”. Il loro recupero e riutilizzo ha, come obiettivo, sia il ripristino della memoria storica dei luoghi sia la riconversione degli stessi, attraverso un uso da parte della collettività che amplifica il senso di appartenenza. Localizzazione di un rain garden, ossia un’area di captazione e accumulo delle acque piovane, con inserimento di una piattaforma sospesa, utilizzabile dagli utenti come area di aggregazione e panoramica. Successive aree pubbliche outdoor (arena a cielo aperto e altri spazi per attività sportive) sono situate nelle vicinanze del comparto edificato esistente, di modo da favorire una ricucitura sociale nelle aree attuali.

Area Centro. Riuso delle arterie viarie interne attualmente edificate, attraverso nuovi impieghi. In parte, le strade saranno impiegate come percorsi pedonali sportivi e di riabilitazione a supporto dell’ospedale “Pertini”. La rotatoria e le altre vie di scorrimento secondarie saranno mantenute e rese accessibili da Via Tiburtina solo per garantire l’ingresso all’edificio “volano” dell’ospedale “Pertini”, parte della proposta progettuale. Tale edificio, immerso nel verde, vuole ampliare l’offerta attuale della struttura ospedaliera esistente, ospitando parte delle attuali funzioni e destinazioni, con maggiore approfondimento ai reparti riabilitativi, che saranno maggiormente enfatizzati con la previsione di giardini terapeutici (healing gardens), deputati alla riabilitazione dei pazienti e capaci di garantire un apporto migliorativo agli incontri paziente-visitatore e paziente-medico. Inoltre sono previste aree adibite a svago e attrezzature sportive per tutta la comunità e cittadinanza, separate della struttura ospedaliera; un ulteriore rain garden, di dimensioni inferiori, contribuisce ad aumentare la raccolta delle acque piovane, garantendo un drenaggio nel terreno migliore per diminuire ulteriormente l’effetto del run-off.

Area Centro-Est. Tale area si denota per la continuità con il resto dell’intervento, in termini di percorsi pedonali e turistici, che garantiscono uno sviluppo della consapevolezza delle varie aree. Innesto di punti di osservazione avifaunistici e predisposizione di percorsi di formazione per le scuole all’interno dell’area degli attuali scavi archeologici. Ulteriori aree di riforestazione e reintroduzione di specie arboree esistenti, coesistono con ulteriori praterie allagabili, in grado di mitigare l’eccessivo accumulo delle acque piovane a livello del primo substrato del terreno.

Fig.14: Veduta aerea di uno dei punti d’interesse del parco, la Cava di Pozzolana rossa: nel cuore della fitta coltre boschiva si distinguono individui arborei centenari di ulivo e la struttura del “Vascone”, fontanile dei primi del Novecento, dal rilevante interesse storico, letterario e cinematografico, testimoniato nelle opere di Pier Paolo Pasolini e in filmati d'epoca disponibili su Rai Teche (cfr. Vacanze romane 1963).

Commenti (8)