Una campagna di Ad Astra Production srl

ContattiRecupera la tua password

Inserisci il tuo indirizzo email: ti invieremo una nuova password, che potrai cambiare dopo il primo accesso.

Password inviata

Controlla la tua casella email: ti abbiamo inviato un messaggio con la tua nuova password.

Potrai modificarla una volta effettuato il login.

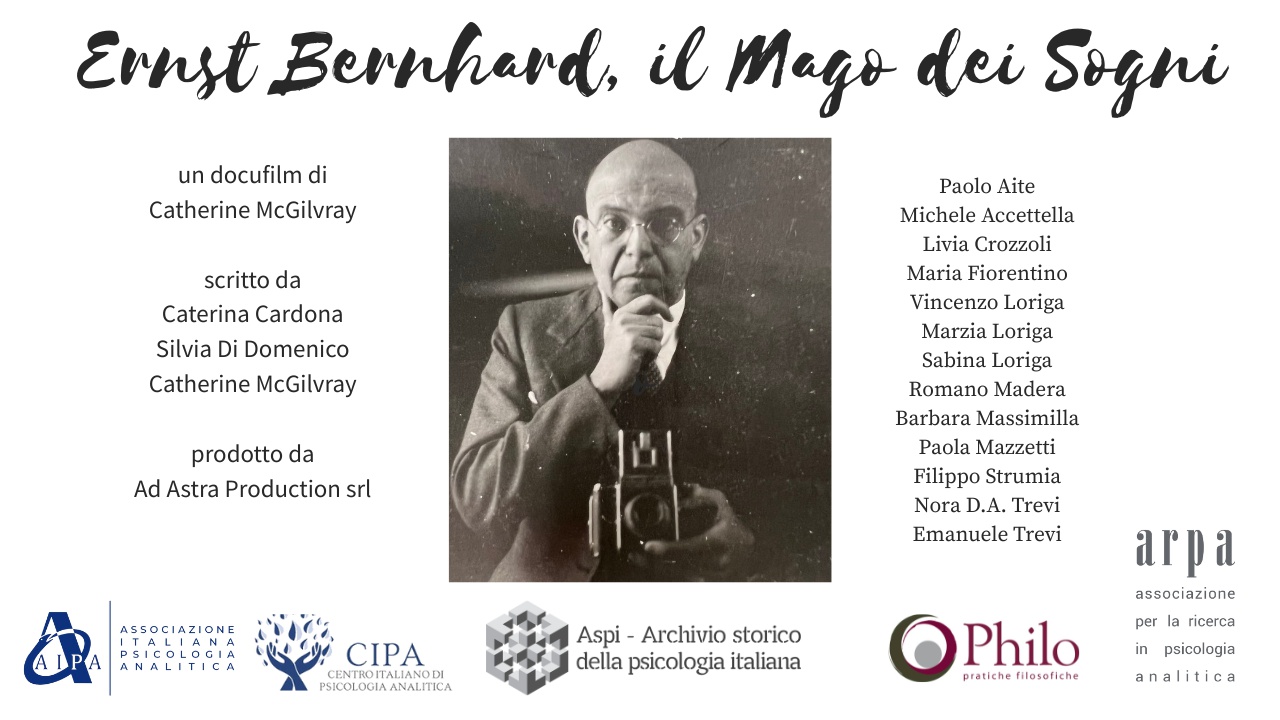

ERNST BERNHARD IL MAGO DEI SOGNI

- Raccolti € 11.420,00

- Obiettivo € 30.000,00

- Sostenitori 70

- Scadenza 77 giorni rimanenti

- Modalità Raccogli tutto Informazioni

Raccogli tutto

Il tuo contributo servirà a sostenere un progetto ambizioso. Scegli la ricompensa o la somma con cui vuoi sostenerlo e seleziona il metodo di pagamento che preferisci tra quelli disponibili. Ti ricordiamo che il progettista è il responsabile della campagna e dell'adempimento delle promesse fatte ai sostenitori; sarà sua premura informarti circa come verranno gestiti i fondi raccolti, anche se l'obiettivo non sarà stato completamente raggiunto. Le ricompense promesse sono comunque garantite dall’autore.

- Categoria Documentari & inchieste

Il Progetto

Le autrici

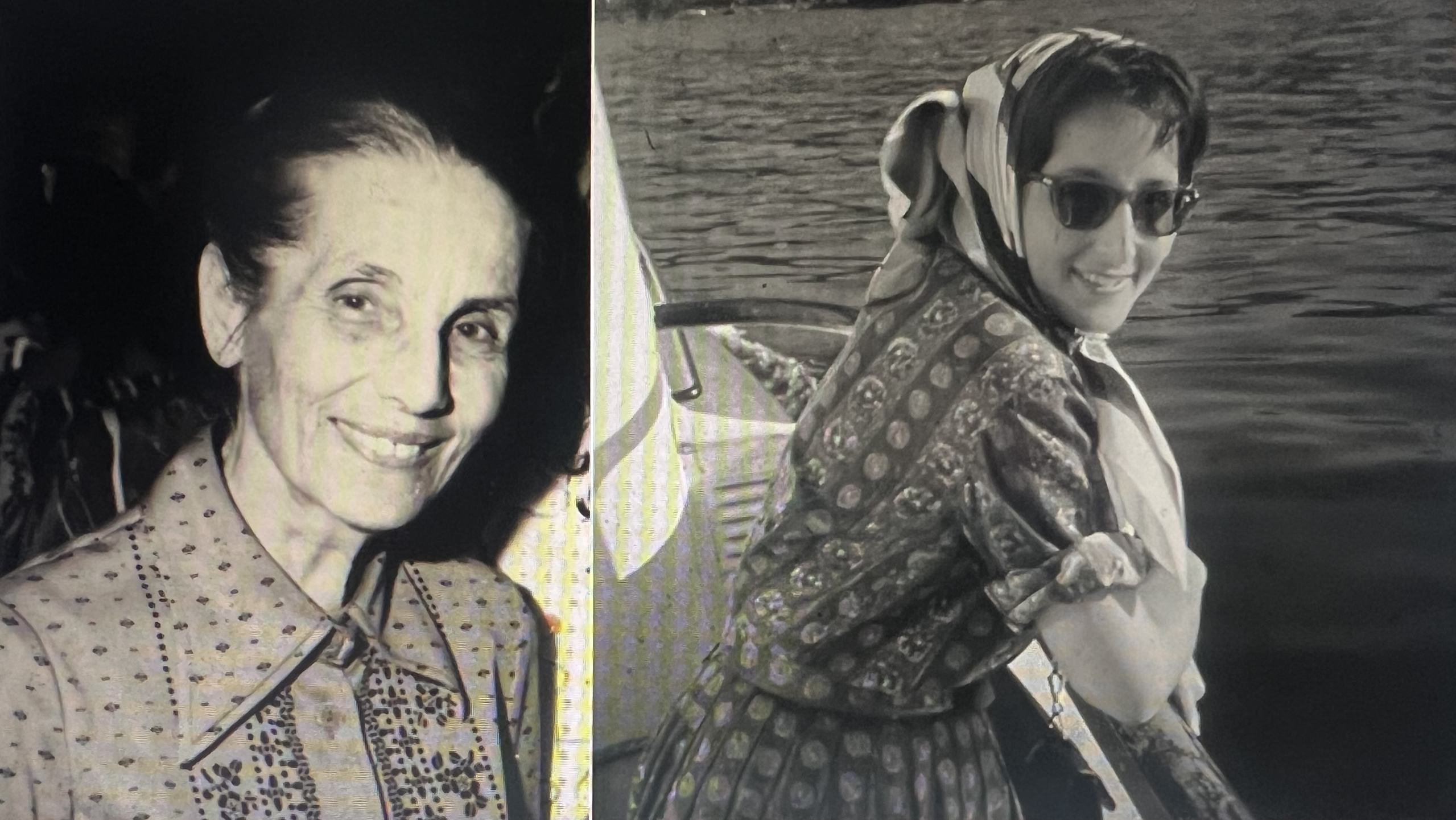

Siamo Catherine McGilvray, Caterina Cardonae Silvia Di Domenico vorremmo presentarvi il nostro nuovo progetto dedicato al fondatore della Psicologia Analitica in Italia.

Abbiamo lavorato insieme al film Fellini e l’Ombra dove, fra l’altro, si raccontava dell’influenza di Bernhard sull’opera di Federico Fellini e sul loro rapporto terapeutico molto speciale, come testimonia la sua lettera di addio all’analista in cui lo chiama “amico mio, mio vero padre”.

Il dottor Ernst Bernhard, ebreo berlinese, approdato in Italia nel 1936, in fuga dal nazismo, uomo dalla cultura vastissima, fu il primo analista junghiano in Italia e divenne il terapeuta e anche il maestro spirituale, di un gruppo di giovani intellettuali destinati a contribuire alla rinascita culturale del Paese, tra cui Adriano Olivetti, Natalia Ginzburg, Bobi Bazlen e Bianca Garufi. È proprio al racconto di questo personaggio segreto e a quello specialissimo momento storico che stiamo lavorando da anni.

Sono stati anni di ricerche e di incontri. Abbiamo raccolto le testimonianze di pazienti e allievi. Grazie alla collaborazione dell’Archivio Storico della Psicologia Italiana abbiamo avuto accesso al materiale inedito del fondo Bernhard, tutti i suoi scritti, lettere, disegni, fotografie, filmati, e la cosa più preziosa: la registrazione della voce stessa di Bernhard che racconta la sua vita e i suoi sogni.

Oltre al patrocinio dell’Aspi abbiamo ricevuto anche quello di Aipa, Cipa, Arpa e di scuola Philo. Di recente si è unita a noi in questa avventura una piccola società di produzione che proprio da questo film ha deciso di iniziare la sua attività: Ad Astra Productions. Purtroppo il finanziamento pubblico che il progetto ha ottenuto è insufficiente per consentirci di proseguire il lavoro, per questo abbiamo bisogno del vostro sostegno.

Prima di poter dare inizio al montaggio dobbiamo effettuare alcuni giorni di riprese al campo di Ferramonti di Tarsia in Calabria, dove Bernhard fu internato; sui luoghi della sua formazione junghiana in Svizzera, a Küsnacht, Zurigo, e ad Eranos, Ascona. Dobbiamo inoltre realizzare interviste con studiosi e analisti a Milano, Ivrea e Roma e organizzare una trasferta a Berlino alla ricerca di materiale di archivio per rievocare la sua vita in Germania dall’infanzia ai 40 anni.

Il nostro desiderio è completare il film entro il 2025, che è l’anno anniversario della morte di Bernhard.

Possiamo contare sul vostro aiuto?

il progetto

ERNST BERNHARD, IL MAGO DEI SOGNI

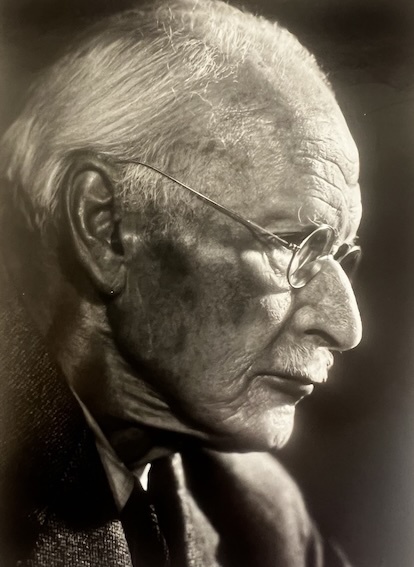

Il discepolo scomodo

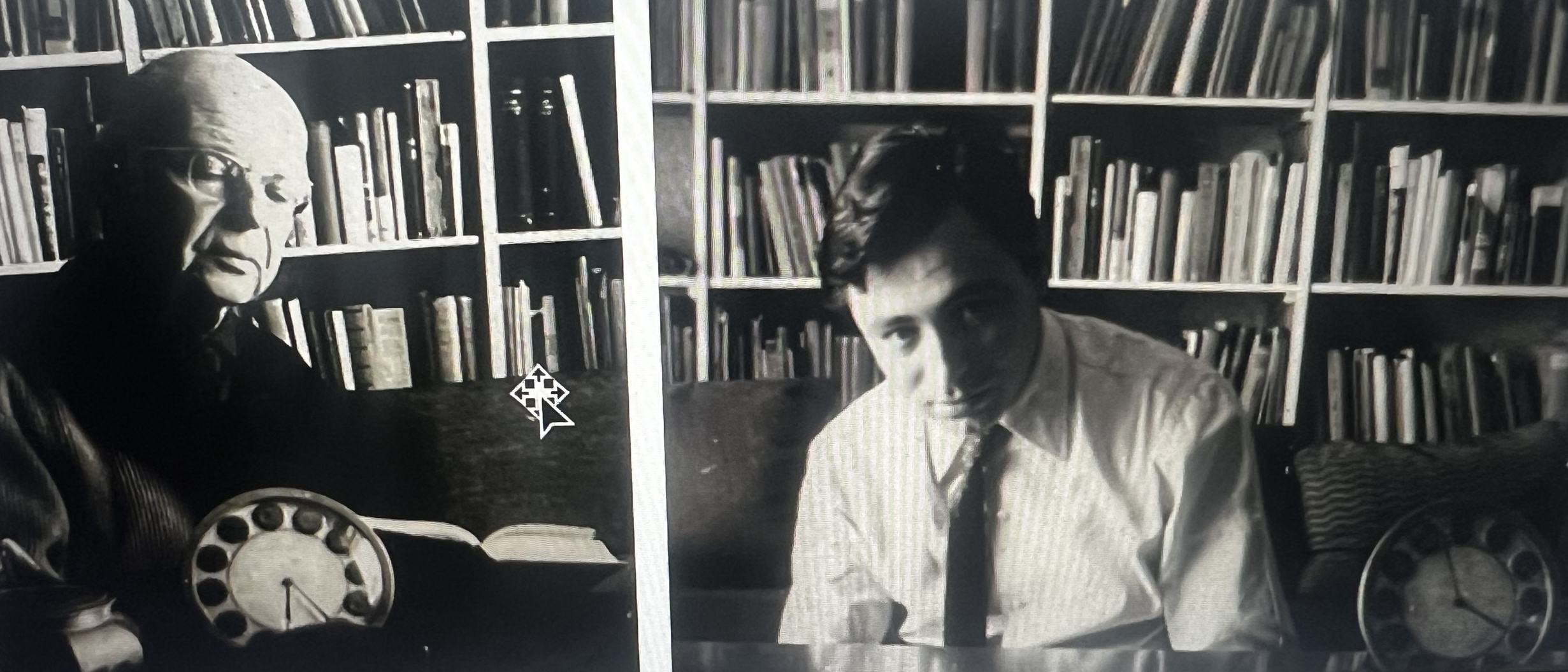

I rapporti con C.G. Jung non furono sempre facili: il maestro zurighese, pur stimandolo, prese le distanze da questo suo discepolo appassionato ma per lui eccessivamente rivolto all’aspetto mistico e spirituale. Il film rievoca i loro incontri a Küsnacht, anche attraverso le immagini dei sogni dell’analisi disegnati da Bernhard.

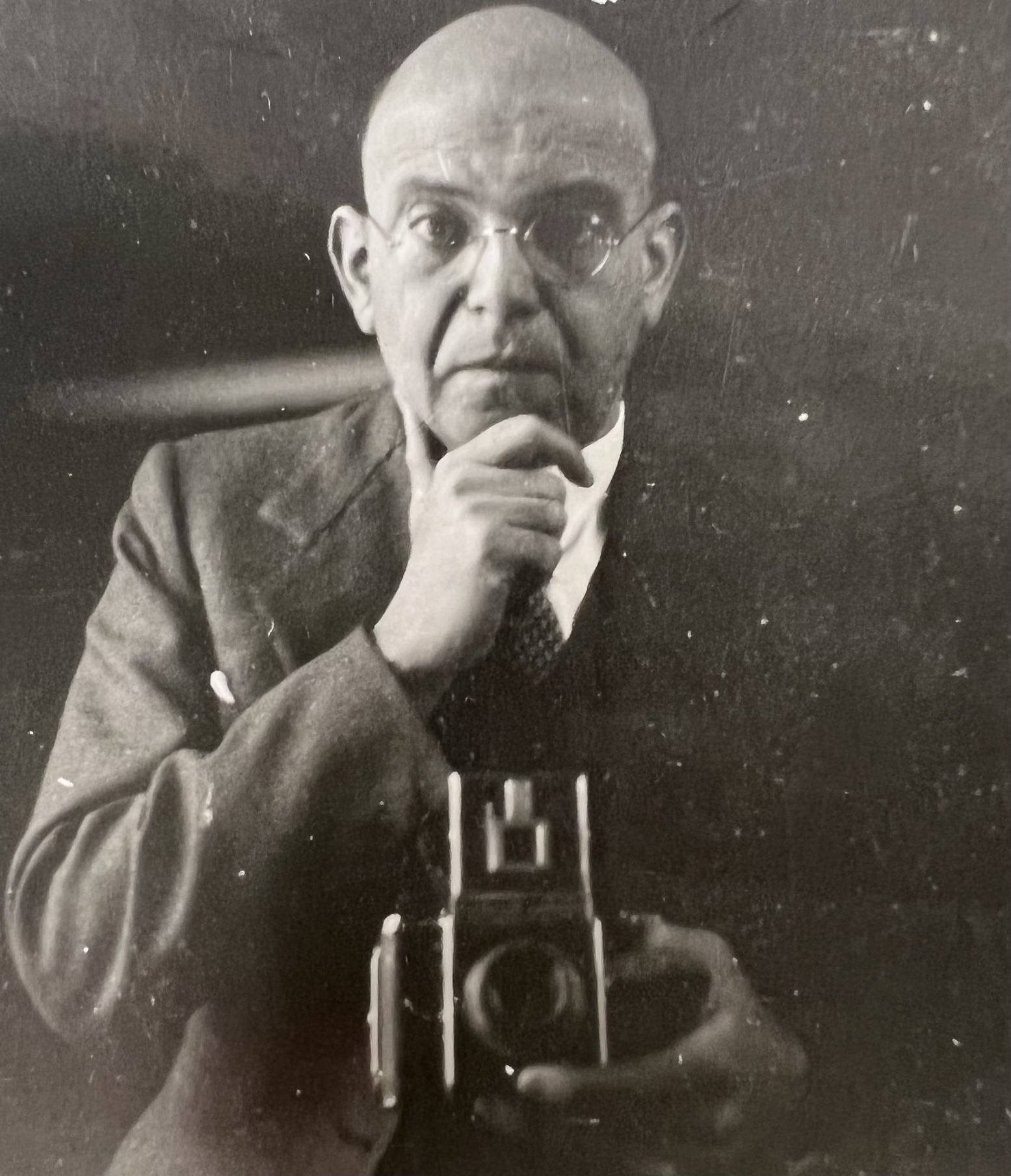

Il ritratto di Jung che Bernhard scattò a Küsnacht.

L'analista di Fellini

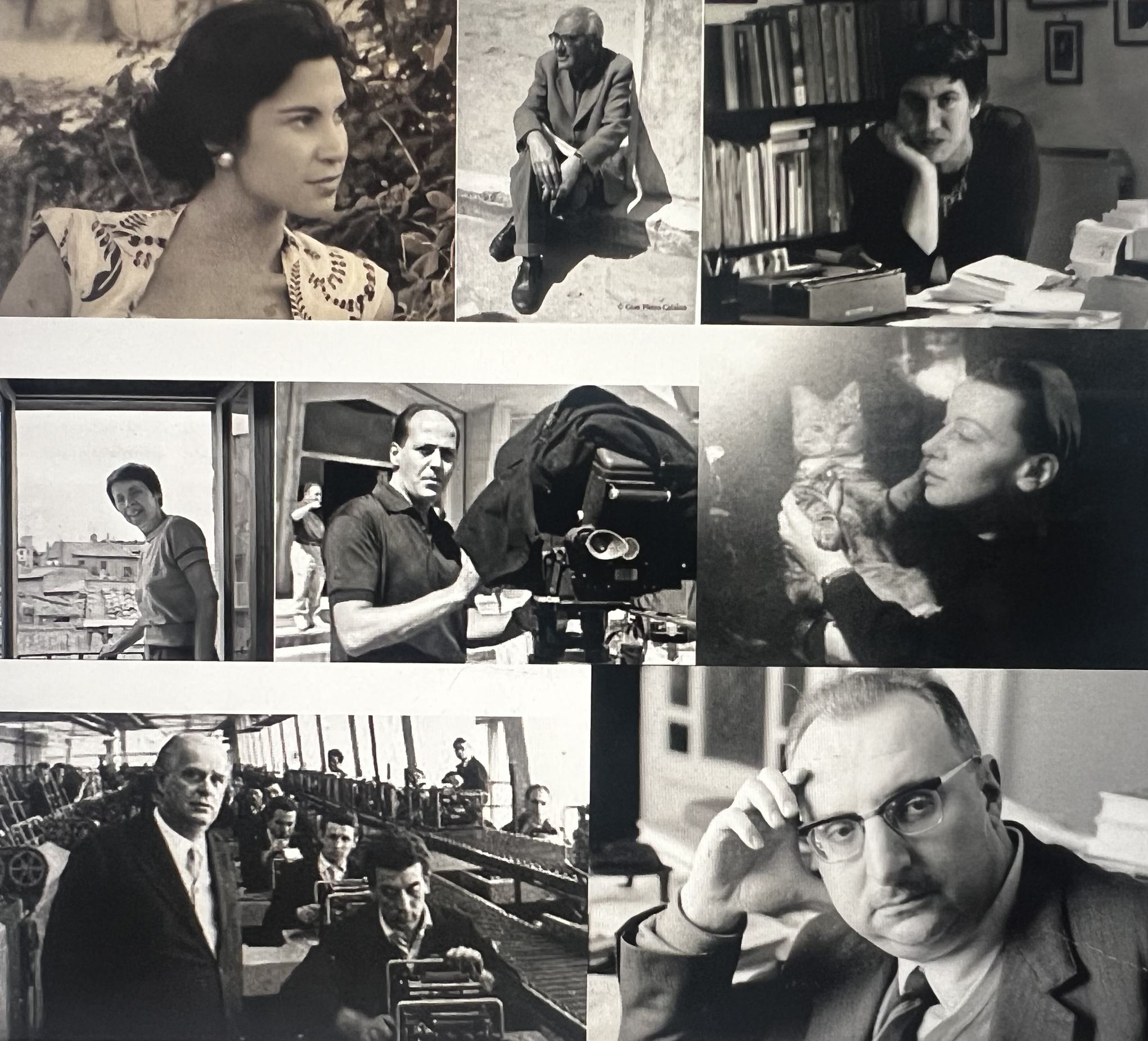

Federico Fellini, a Cinecittà, all’epoca dell’analisi con Bernhard

Pochi sanno che il famosoLibro dei sogni di Federico Fellini nacque proprio grazie all'incontro con il dottor Bernhard che avvenne nel novembre del 1960.

Come raccontato nel nostro docufilm Fellini e l'Ombra, Bernhard suggerì a Fellini di disegnare i suoi sogni, cosa che il regista continuò a fare per tutta la vita raccogliendo nel Libro pubblicato postumo trent'anni di disegni onirici.

I film Otto e mezzo e Giulietta degli Spiritinascono dalla relazione terapeutica con Bernhard. Nel giorno della morte dell’analista Fellini scrisse nel suo diario una commovente lettera di addio:«Vorrei poter vivere senza di te, vivere di te ciò che hai saputo donarmi. Ti debbo moltissimo della mia vita. Ti debbo la possibilità di continuare a vivere con momenti di gioia. Ti debbo la scoperta di una nuova dimensione, di un nuovo senso di tutto, di una nuova religiosità. Grazie per sempre, amico fraterno, mio vero padre».

ma non solo…

Il film racconta il rapporto analitico di Bernhard con personaggi del mondo culturale di quegli anni, tra cui Adriano Olivetti, Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli, Amelia Rosselli, Bianca Garufi, Bobi Bazlen, e i registi Luciano Emmer e Vittorio De Seta, che gli dedica il suo film Un uomo a metà. Per tutti loro Bernhard fu come ‘quello straniero che si ritrova in un paese con problemi di siccità ed ha gli strumenti necessari per trovare l’acqua nella sua valigia’ per citare le parole di Francesco Montanari, suo allievo analista.

Nel film oltre alla voce originale di Ernst Bernhard ci saranno interviste d’epoca a Dora Bernhard e a vari allievi tra cui Francesco Montanari, Silvia Rosselli, Hélène Erba Tissot, Mario Trevi…

Bernhard e il suo allievo Francesco Montanari nello studio di via Gregoriana 12

Lo studio di via Gregoriana

Da un punto di vista narrativo, il ‘cuore’ pulsante del film è rappresentato dalla “stanza dell'analisi”, il mitico studio di Bernhard al civico 12 di via Gregoriana a Roma - dove Ernst visse con la moglie Dora sino alla sua morte nel 1965 - abitato dalle ombre dei suoi pazienti e allievi, mentre udiamo dalla sua stessa voce - in una registrazione originale del 1965 - il racconto delle sue riflessioni intime e dei suoi sogni. Dal centro emotivo della “stanza dell’analisi” si irradiano, in modo non cronologico ma sincronico e tematico, frammenti della sua vita passata e futura.

Il periodo berlinese

Nel film si rievoca la ruggente Berlino degli anni Venti. Grazie alle immagini di archivio e alle fotografie del fondo Bernhard, prendono forma i ricordi: l’infanzia agiata in una famiglia ebrea berlinese, la pratica di giovane medico nell’ospedale pediatrico di Berlino, l’esperienza come volontario sul fronte della prima guerra mondiale, la militanza nel Bund socialista tedesco, e la scoperta del misticismo ebraico di Martin Buber e della chirologia, grazie all’incontro con l’analista chirologo Julius Spier, di cui divenne allievo.

Bernhard giovane medico dell’ospedale pediatrico di Berlino

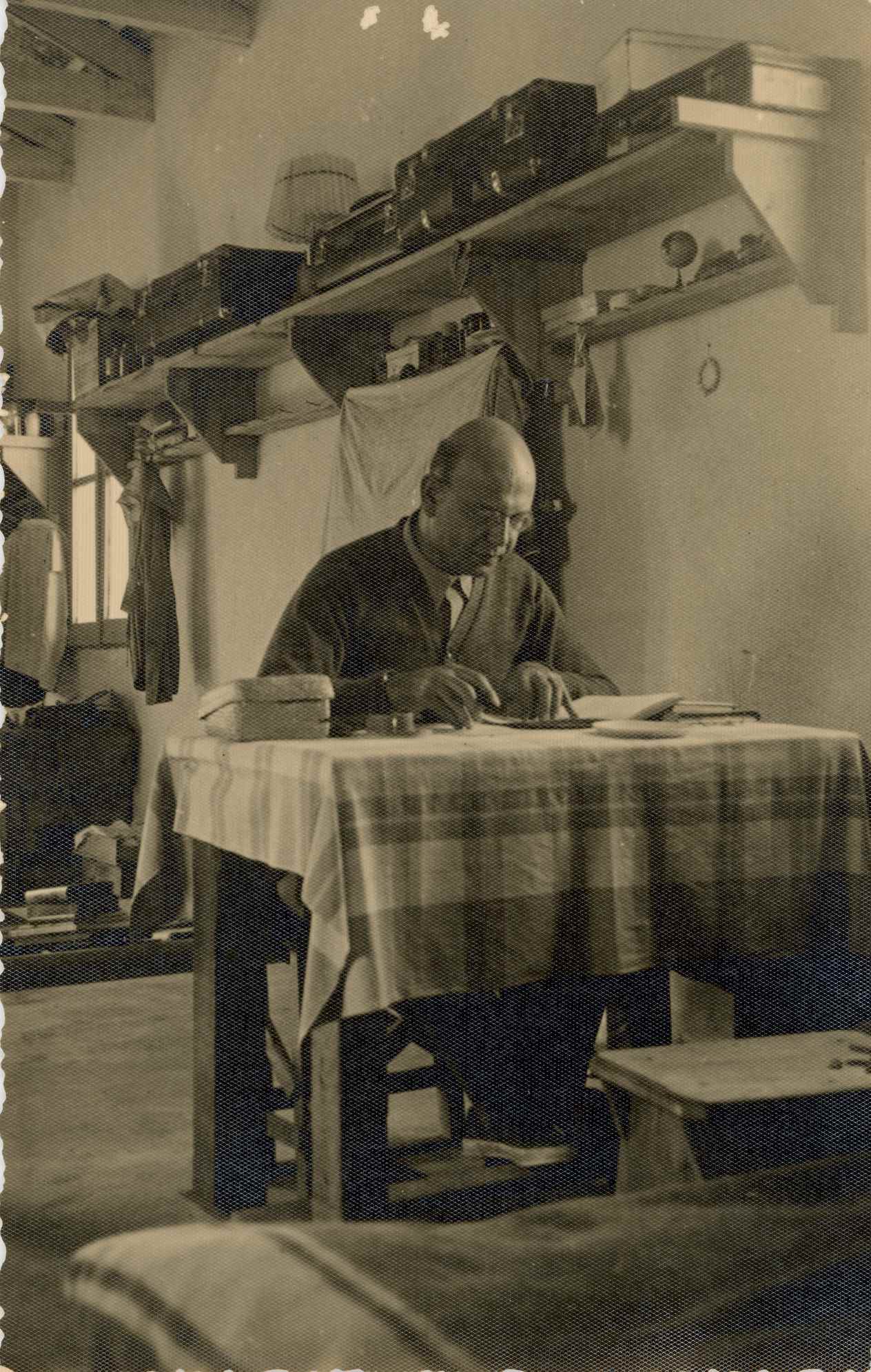

La prigionia nel campo fascista di Ferramonti

Bernhard nella baracca del campo di Ferramonti 1940-41

La prigionia di Ernst è raccontata nei brani delle lettere che lui e Dora si scambiano quasi quotidianamente, obbligati dalla censura fascista a scriversi in italiano e a fingersi cugini. Ernst cerca di sostenere la donna, spaventata e disorientata, e si prende cura dei compagni di prigionia, sia come medico sia come analista, interpretandone i sogni. Si costruisce da solo un tavolo e uno scaffale per studiare i libri che si fa inviare da Dora: i manuali di astrologia, l’I Ching, il grande libro oracolare cinese che porta sempre con sé, le opere di Jung, i testi sacri del cristianesimo e dell’ebraismo. Legge, medita, lavora su sé stesso, affinando il metodo junghiano ‘dell’individuazione’. Ed è proprio nella condizione della prigionia e nell’incertezza del suo destino che Ernst diventa il ‘dottor Bernhard’ della seconda parte della sua vita: il ‘Mago dei sogni’.

Il dopoguerra a Roma

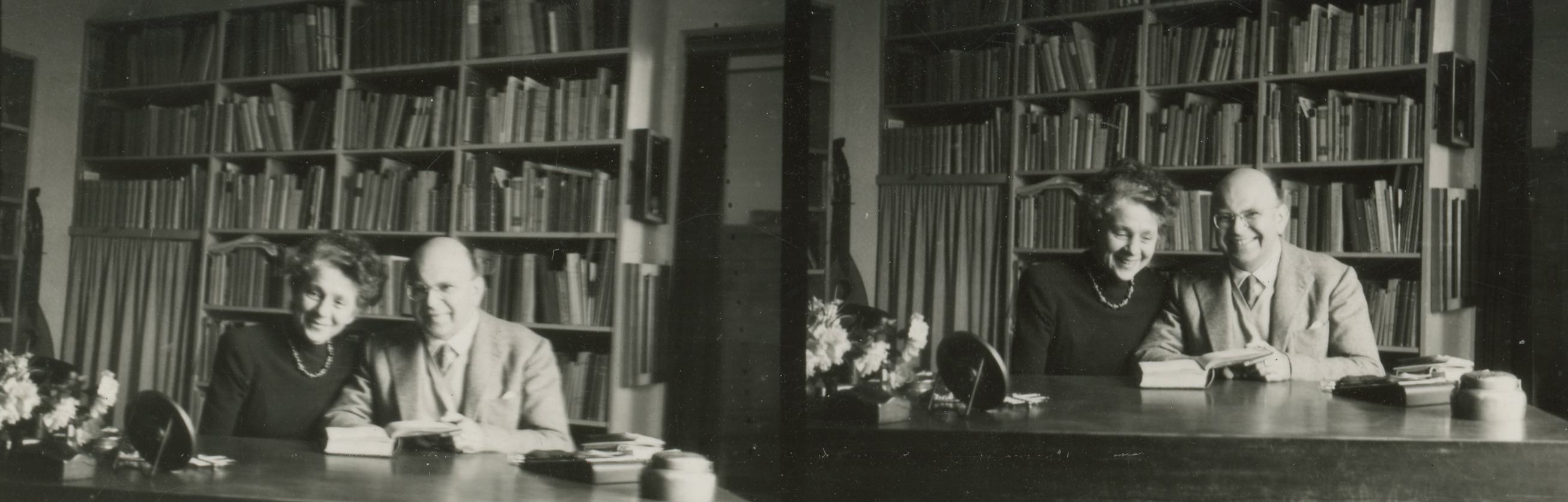

Dora e Ernst Bernhard

All’indomani della liberazione di Roma, Ernst e Dora si sposano e lui riprende da capo l’attività di psicoterapeuta, presto affiancato da lei, divenuta analista a sua volta. Il nome di Bernhard inizia a circolare. Mentre il paese vive quella straordinaria temperie di vitalità e creatività che si fa strada fra le macerie e che più avanti sfocerà nel Boom economico, nello studio di via Gregoriana sfila discretamente un folto gruppo di giovani intellettuali ancora disorientati e alla ricerca di una propria identità. Non si sentono rappresentati né dal partito comunista né dalla democrazia cristiana, le due grandi forze in gioco. Sono in cerca di un senso più profondo dell’esistenza, un modo diverso di stare al mondo. Nevrotici, depressi, mistici, poeti, visionari, questi giovani sono attratti irresistibilmente da quel curioso terapeuta straniero, coltissimo, che unisce la cultura della Mitteleuropa alla tradizione orientale del tao e del buddismo; che coniuga in una sua personale visione mistica ebraismo e cristianesimo. Ognuno di loro gli riconoscerà una capacità straordinaria di curare l’anima.

Interviste ai protagonisti

Il film raccoglie le preziose testimonianze di alcuni allievi analisti: Paolo Aite, Livia Crozzoli Aite, Vincenzo Loriga, Mariella Loriga Gambino, Paola Mazzetti, Mario Trevi,Nora Trevi D’Agostino.

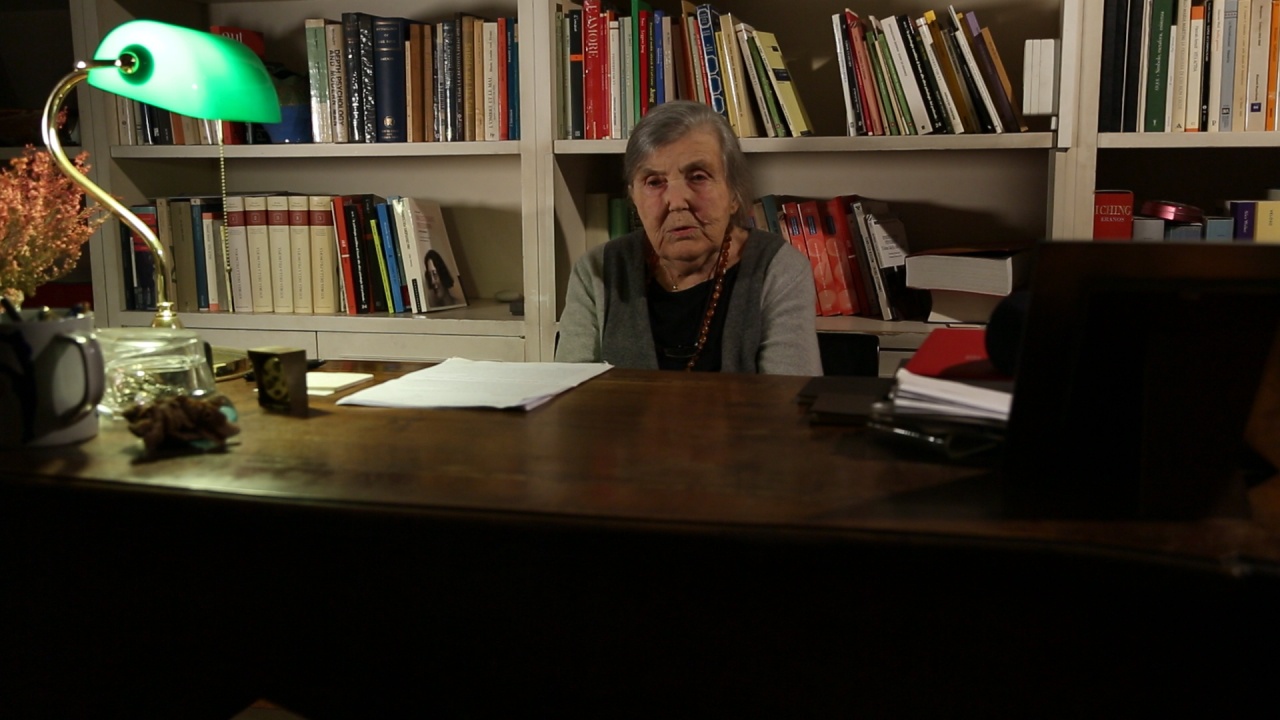

Livia Crozzoli Aite

Paolo Aite

Vincenzo Loriga

Paola Mazzetti

Nora Trevi D’Agostino

Lo sciamano di famiglia: analisi e vita quotidiana

Bernhard era presente nella vita familiare di pazienti e allievi, seguiva da pediatra la nascita dei figli, e partecipava alle vicende sentimentali e professionali. Testimonianze di Emanuele Trevi e di Marzia Loriga e Sabina Loriga.

Emanuele Trevi

L’eredità di Bernhard

Ad approfondire i molti aspetti del pensiero e del metodo interpretativo bernhardiano contribuiscono gli interventi di Lella Ravasi Bellocchio, Anna Foà, Silvia Lagorio, Riccardo Bernardini, Chiara Tozzi, Paolo Quagliarella, Roberta Ascarelli, Giovanni Sorge, Carlo Laurenti.

Romano Madera davanti a villa Bernhard a Bracciano

Folgorato dalla lettura di Mitobiografia, in cui trova la risposta alla sua urgenza di coniugare la pratica filosofica e quella analitica in una visione spirituale attenta alla realtà politica e sociale, Romano Madera fonda la scuola di analisi biografica a orientamento filosofico (ABOF, PHILO) ispirata alla visione bernhardiana. Sarà lui ad accompagnarci sui luoghi del maestro.

Il film si conclude con l'immagine di una barca a vela che attraversa il lago di Bracciano in direzione di una villa semi nascosta dalla vegetazione, Villa Bernhard, oggi purtroppo in uno stato di totale abbandono. In una sorta di pellegrinaggio simbolico gli “eredi” di Bernhard, analisti appartenenti alle diverse associazioni junghiane: Filippo Strumia, Michele Accettella, Maria Fiorentino e Barbara Massimilla, si ritrovano insieme a Romano Madera di fronte alla casa del loro Maestro, uniti dal desiderio di rendere omaggio al Mago dei Sogni.

VI SIAMO GRATE PER IL VOSTRO AIUTO!!!

Ogni gesto, anche piccolo, contribuirà a far esistere il film

Catherine, Caterina e Silvia

Questo progetto ha segnalato obiettivi di sviluppo sostenibile

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) costituiscono una serie di 17 obiettivi concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Salute e benessere

Buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.

4. Istruzione di qualità

Istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità.

Commenti (10)